【ニッキン70周年企画(7)】デジタル通貨の未来を読む CBDCとステーブルコインは「対立関係」

2025.08.13 04:40

読者に支えられて70年 ニッキンは金融の未来を応援します!

日本金融通信社(ニッキン)は2025年8月27日、設立から70年を迎えます。本紙第1号が発行された1955年は、戦後復興を遂げた日本が高度経済成長期に突入する転換の年でした。あれから70年。急速な人口減少、慢性的な人手不足、デジタル化の進展など、日本は再び転換点を迎えています。新たな環境に適応するには、リスクを伴う挑戦が不可欠。「ニッキン70周年企画」の連載記事では、次の時代への「橋渡し役」として存在感を高める金融機関の姿を追いながら、10年後の金融界を展望します。連載第7回の今回は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)やステーブルコインなどデジタル通貨に関する最新情報を取り上げます。

〝決済難民〟デジタルで包む

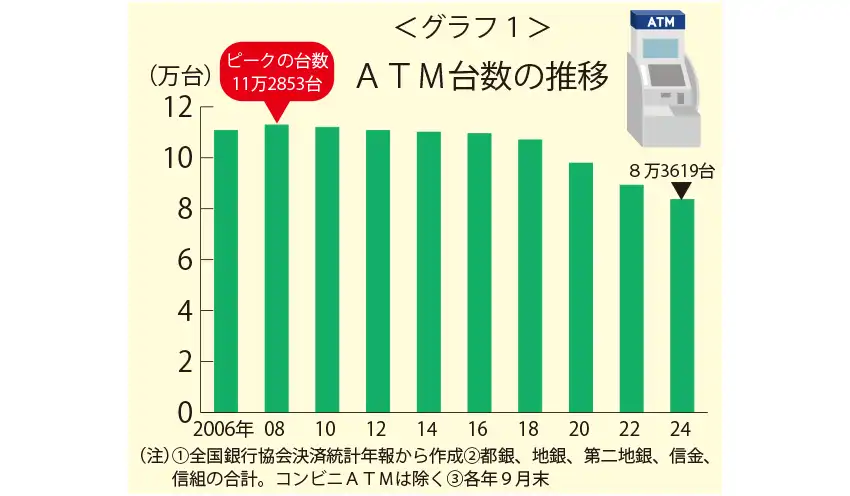

安定した決済網が全国に張り巡らされた〝現金大国〟の日本で、「お金」のあり方を再考する機運が急速に高まっている。経済・社会情勢や金融機関の経営環境が転換期を迎えて現金コストへの視線が強まり、ATMは減少ペースが加速。新興国での議論が中心だった「金融包摂」の視点も意識され始めた。海外では安全資産を裏付けに先端技術を用いたステーブルコインを国策として推進する動きも目立ち、〝金流デジタル化〟が待ったなしの場面に入る。

急縮する現金流通網

「金融機関経営は常に”二律背反”を抱えている。『何のために存在しているのか』を突き詰めて考え、均衡点を見いだす重みが一段と増している」(メガバンク首脳)。

「決済」の分野も例外ではない。長年、地域の現金流通や決済インフラを担ってきた預金取扱金融機関でも、新型コロナ禍後の物価・人件費高で経済合理性に重点を傾けざるをえない先が少なくない。

実際、現金を出し入れできる「キャッシュポイント」は減り続ける。2019年(9月末)に10万台を上回っていた金融機関のATM設置台数(グラフ1)は、22年に9万台を割り、直近(24年)では8万3619台まで低下。08年以降は減少基調が続いており、直近5年間では2割近く減った。

「生活するために十分な金融サービスにアクセスできない国民を救う」といったファイナンシャル・インクルージョン(金融包摂)の観点が、先進国の日本でもにわかに意識されつつある。

一方、キャッシュレス化は進展。国内のキャッシュレス決済比率は、24年に42.8%に上り、25年に照準を合わせていた政府目標(4割程度)を前倒しで達成した。金額ベースでも年間140兆円を超え、10年前の約50兆円(16.9%)から3倍近くに増加。近年は伸び率も高まっている。「リアル」から「デジタル」への置き換えが、生活に不可欠な決済分野でも本格化する。

民間依存の落とし穴

公共的な側面を持つデジタル決済手段を提供しているのは民間企業だ。「収益面で厳しくなれば、撤退もありうる」と、将来を見据えた決済機能の安定確保に疑念を抱く声もあり、ある政府関係者は「突然、決済できない国民が生まれて政治問題に発展する可能性も念頭に置く必要がある」と指摘する。

地域金融機関などでは、決済システムコストが経営の重荷になりつつある。次代の決済網をにらみ、「決済は公共的な要素が強い。全銀システムなど関連システムの構築・運用は公的な負担のもとで進めてほしい」といった金融機関の声も段階的に増している。

CBDC実験5年目

紙幣の発行主体である日本銀行は、20年10月に掲げた「取り組み方針」に基づき、21年度から中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証実験を開始。技術面での検証を念頭に、CBDCを発行する場合に考えられるアイデアや機能を確認する「概念実証」を展開し、23年度から「パイロット実験」のフェーズに突入した。

日銀内に実験用システムを構築して性能を試す「技術的検証」では、現金の匿名性を意識し、中央銀行とユーザーを取り持つ「(金融機関などの)仲介機関」の顧客管理と台帳管理を分担する〝より複雑なシステム構造〟を前提に設計。決済取引や残高参照が集中する場面を踏まえたパフォーマンステストなどを通じて、社会実装した際の具体的課題を洗い出している。

制度設計面での議論も並行的に深める。23年7月に設置した「CBDCフォーラム」(事務局=日銀決済機構局)では、メガバンクや地域銀行、証券会社のほか、ソフトバンク、ソニー、NTTドコモといった大企業も含めた64社が参加。これまでに七つのワーキング・グループが立ち上がり、「デジタル社会にふさわしい決済システムのコンセプト」など決済環境の”未来像”を討議。CBDCの追加サービスを視野に、「APIサンドボックス(実験環境)」を整えて機能の拡張性を探る試みも進めている。

米はステーブルコインに舵(かじ)

一方、同盟国の米国では、安全資産を価値の裏付けとした「ステーブルコイン」を政策主導で推奨する動きが加速。米連邦議会の上下両院で可決され、7月18日の米トランプ大統領による署名で成立した「GENIUS(ジーニアス)法」で、米国におけるステーブルコインの規制の枠組みが整備された。

消費者保護の観点を重視し、発行者の要件や裏付け資産の厳格化、発行規模に応じた準備金の積み立て・開示義務など、これまでなかった連邦レベルの規制を設けた。「(銀行やノンバンクなど)免許を受けた先が、比較的安全性の高い資産を十分に保有した運営を求める枠組みができ、ステーブルコインに一定の信頼性を担保する形となった」(麗澤大の中島真志教授)。

一連の動きを受け、米国の銀行界では、さらなる流通を視野に取り組みを加速。JPモルガンチェースやバンクオブアメリカなどの大手銀行グループは、ステーブルコインの共同発行を検討する。

半面、通貨発行当局を中心とする今の金融システムの〝外〟での発行形態であるため、二国間取引や米国外での国内取引で大規模に流通した場合、各国ごとに関連法改正・整備やマネーロンダリング対策を要する可能性がある。

トークン化は預金にも

既存の金融システムや通貨制度を生かしながら、〝金流のデジタル化〟を推し進めようとする動きも世界的に強まっている。次世代決済の土台として有望視されるのが、銀行債務(預金)を裏付けとする「トークン化預金」だ。

日本では、ディーカレットDCP(東京都)がブロックチェーン上にトークン化預金のネットワークを構築。24年8月にGMOあおぞらネット銀行が国内で初めて発行した。

活用第1号となったインターネットイニシアティブ(IIJ)社のケースでは、「非化石証書」をデジタルアセット化してトークン化預金と連携。同じ基盤上で「商流」と「金流」が同時に動く仕組みで、一般的な商取引で生じる「決済」と「価値移転」のタイムラグ解消や事務処理負担の軽減を実現。「大きなトラブルはなく、安定稼働のフェーズに移った」(ディーカレットDCPの平子惠生副社長)とし、決済周りのデジタル化が遅れがちな中小企業の実情などを踏まえつつ、他分野展開を模索する。

対話で築く「共存」

日銀の植田和男総裁は直近(7月末)の会見で、ステーブルコインを推進する米政権の動きに関し、新興国の通貨主権や既存の金融システムに対する影響を注視しつつ、「新しい金融技術の体現化や決済サービスの高度・効率化の観点から望ましい動き」との認識も訴えた。

「CBDCとステーブルコインは対立関係にある」――。発行主体や価値の裏付けの違いから、次代の決済手段として嘱望されるデジタルマネーの分断リスクを見る向きは少なくない。

日銀幹部は、「お金」が持つ三つの機能(交換・価値保存・価値尺度)を踏まえ、「関係者が〝通貨〟ごとの特長や役割を相互に理解して対話を重ねていけば、共存の道がおのずから見え、低生産性など国内企業が長く抱える課題の打開策にもつながりうる」と強調する。英知を伴った相互理解と議論の先に、次代金融のあるべき輪郭が浮かぶ。

「ニッキン70周年企画」の連載第8回は8月14日に配信します。

地域版はこちら

地域版はこちら