中津藩における米不足と他領商人〔東京大学史料編纂所〕

2025.08.31 19:50

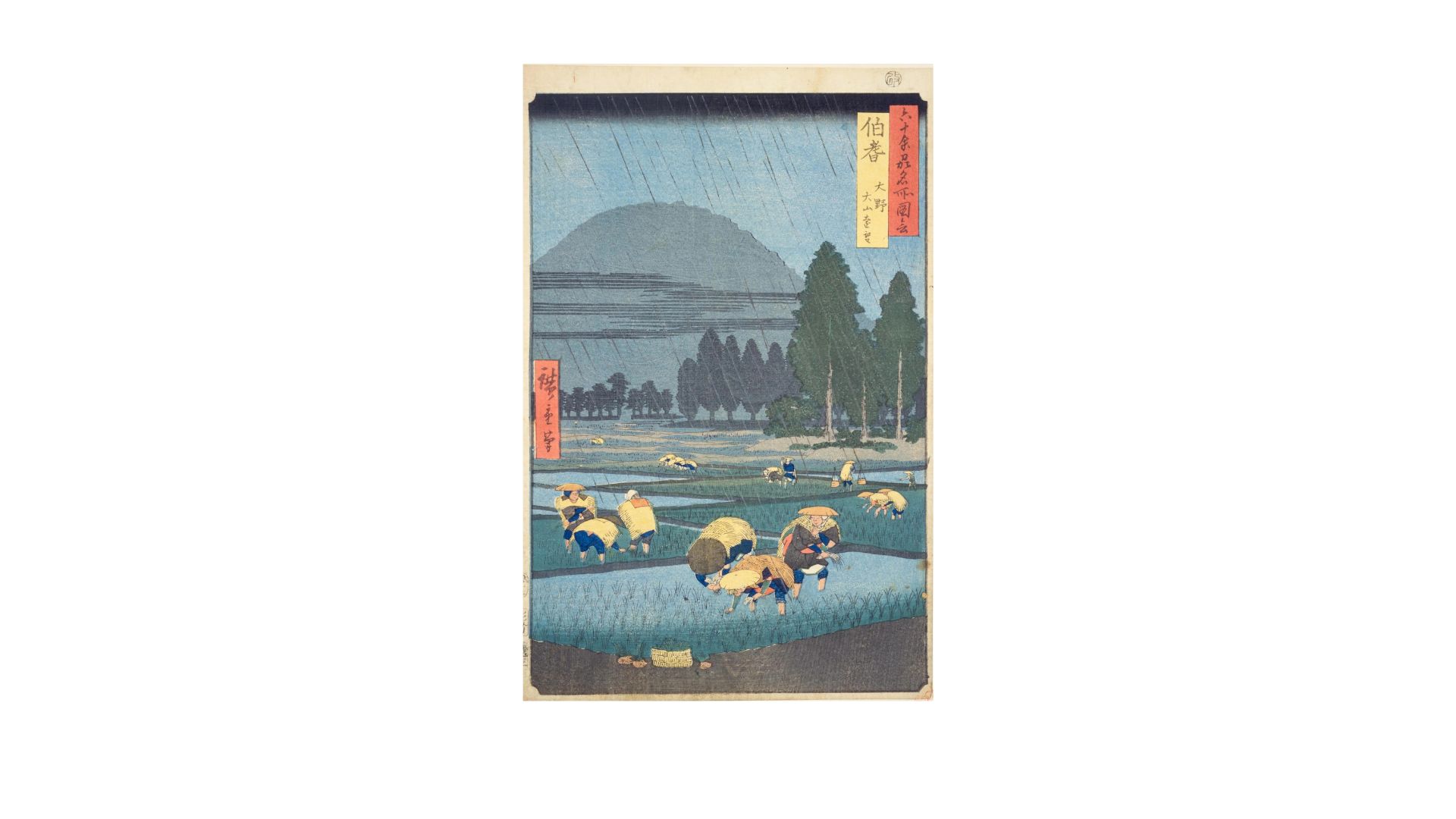

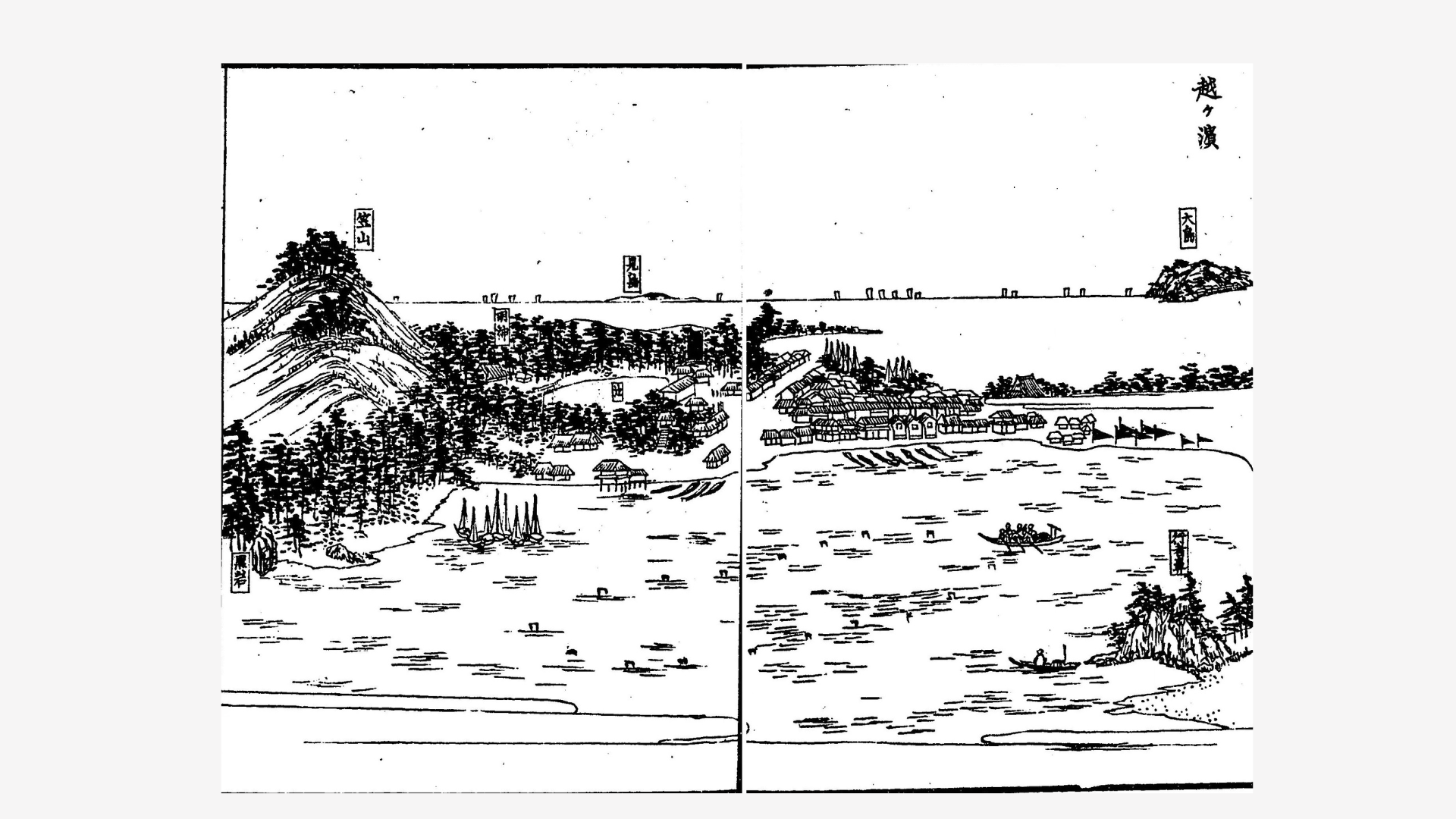

江戸時代の日本は、藩・幕府直轄領など多数の所領に分かれ、それぞれが1つの「国」のような様相を呈していた。ここまで長州藩・鳥取藩・津山藩などの米流通について触れてきたが、今回は所領をまたぐ米流通及びそれに伴う問題について紹介したい。

中津藩の年貢米販売と外需

豊前国中津藩(現大分県中津市、藩主:奥平家)は、旧1万円札の肖像に使われていた福沢諭吉の故郷として知られる。2025年6月号で述べた通り、中津藩を含む西日本の諸藩は、百姓から徴収した年貢米のうち、一部は大阪の蔵屋敷に輸送して販売し、残りは城下町の家臣へ俸禄米(給与)として支給した。

大阪・城下町ともに、現物の移動コスト削減のため、年貢米は米切手という証券で取引されていたが、諸藩は大阪では資金調達目的で蔵屋敷の年貢米在庫量を越えた空米切手、いわば空手形を発行していたので、米切手が年貢米と引き換えられず、不渡りになることがしばしばあった...

この記事は会員限定です。

ログインまたはお申し込みください。

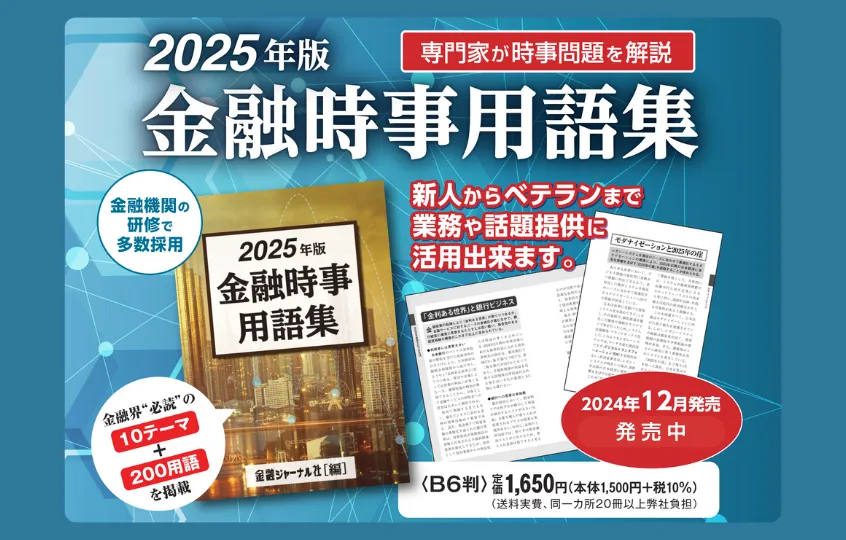

PR