支払い、行政手続き、病院の予約、電車の乗り換え――。

いま、我々の生活におけるあらゆる場面が「アプリ一つで完結する」時代を迎えている。しかし、便利な世の中になった反面、その「利便性」がすべての人に平等に享受されていないことも現実である。特に、デジタルに不慣れなシニア層にとって、日々進化するアプリやオンラインサービスは、生活の基本的な行動のハードルになりかねない。

政府による「誰ひとり取り残さない」デジタル社会の実現を掲げた取り組みが進む今、企業はどのようにUI(顧客接点)・UX(顧客体験)のあり方を見直すべきだろうか。

本記事では、シニア向けに強みを持つハルメク・エイジマーケティングの支援事例をもとに、シニアユーザーに寄り添うUI・UXの工夫と可能性を探る。

シニアユーザーの「わかりづらさ」に寄り添うハルメクのUI/UX支援

ハルメク・エイジマーケティングは、50代以上の女性を対象にした定期購読誌『ハルメク』の読者を基盤とする独自のモニター組織“ハルトモ”を有しており、シニア層に対する圧倒的な顧客理解を強みとしている。その強みを生かし、企業の課題に応じた“ハルトモ”へのユーザーインタビューや、UI/UX設計、コミュニケーション支援、リサーチなど多角的なサービスを提供しているのが特徴だ。

「ユーザーテストを行う場合、クライアントには必ず直接見に来てもらうようお願いしています」と語るのは、ハルメク・エイジマーケティングの熊倉部長。

画面のどこで迷い、何に戸惑い、どのタイミングで操作を諦めるのか。現場で実際のユーザーの姿を見て、はじめて担当者たちは「なぜ使われないのか」の理由を深く理解できるようになるという。

熊倉部長曰く、企業が独自にユーザーを募り実施するユーザーインタビューと、ハルメクのユーザーインタビューでは、「ユーザーとの距離感」が明確に異なる。その背景には、雑誌『ハルメク』を通じて築き上げられた“ハルトモ”との信頼関係や、「社会に貢献したい」という意欲の高いシニア世代が多いことがあるという。

単なる意見収集にとどまらず、シニアユーザーの本音や行動の背景まで深く引き出すことのできるハルメクのユーザーインタビューは、シニアユーザーに寄り添うUI/UX設計には欠かせない起点であり、同社の強みそのものであると言える。

UI/UX改善事例:LINE活用で「入力の壁」を取り除く

全角・半角の違いや、ひらがな・カタカナの使い分け、パスワードの設定など、登録時の情報入力は、若年層にとっては何気ない作業でも、シニア層には大きなハードルとなる。これに対して、ハルメク・エイジマーケティングが提案する解決策が、LINEを活用した登録フローの最適化である。

●LINEを活用したUI/UX改善事例①

クライアント:シニア向け食事配達サービスを提供する企業

<要望>

これまで対面営業やチラシによって強化してきた顧客接点を、今後を見据えてデジタルにシフトしていきたい

<施策>

企業の公式LINEアカウントを友だち追加後、お客様コードと電話番号のわずか2つを入力するだけで登録が完了するフローを設計。過去の注文履歴も自動で連携されるほか、その他の個人情報やアンケートは、チャットで送られる質問に対し、当てはまる選択肢をタップするだけで回答が完了するUX設計に。フロー変更後、通常のチラシに企業公式LINEアカウントの友だち追加手順とお客様コードを記載したことで、登録完了率は大幅に向上したという。

入力の負担を最小限に抑えることで、シニアユーザーの「使ってみよう」という気持ちを後押しすることに成功した例である。

●LINEを活用したUI/UX改善事例②

クライアント:冠婚葬祭サービスの提供・互助会の運営を行う企業

従来アナログで配布していた会員カードをLINEで一元保存するリニューアルを実施。これにより、リニューアル後1年半でLINE友だち登録者数は10倍に増加。さらに、ブロック率も低下する成果につながった。

会員機能をLINEに内蔵することで、ユーザーに「ブロックしてはいけない」という意識を自然に持たせ、長期的なタッチポイントとして機能させることに成功したこの事例は、企業がUX設計を考えるうえで大いに参考になるだろう。

「UIの変更が難しい」ときにできること——サポートツールの整備

システム自体をシニアユーザーに最適化して改修するには、時間も費用もかかる。そうした状況でハルメクが重視しているのが、「つまずき」に寄り添ったサポートツールの整備である。

先述のシニア向け食事配達サービスを提供する企業の事例では、LINEの導入に留まらず、顧客にLINE友だち登録を促す現場のシニア世代のスタッフ支援ツールとして、操作の流れを分かりやすく説明した動画を制作。

見やすさや説明時の言い回し、手順の丁寧さにこだわった設計は、まさに“ユーザー視点に立ったサポート”と言える。

また、ある金融機関の事例では、家族信託の案内パンフレットを、基礎からわかりやすく解説した「子世代向け」と、メリットや押さえるべきポイントをシニアにも読みやすく工夫した「親世代向け」の2種類に分けて制作することで、親子双方にとって話題にしづらい財産管理の話題を、顧客がスムーズに進められるUX設計を行った。

紙のコンテンツにおいても、ハルメクが長年培ってきた「シニアに読みやすく伝わりやすい」編集・デザインのノウハウが応用された好例である。

ゆうちょ銀行との取り組み

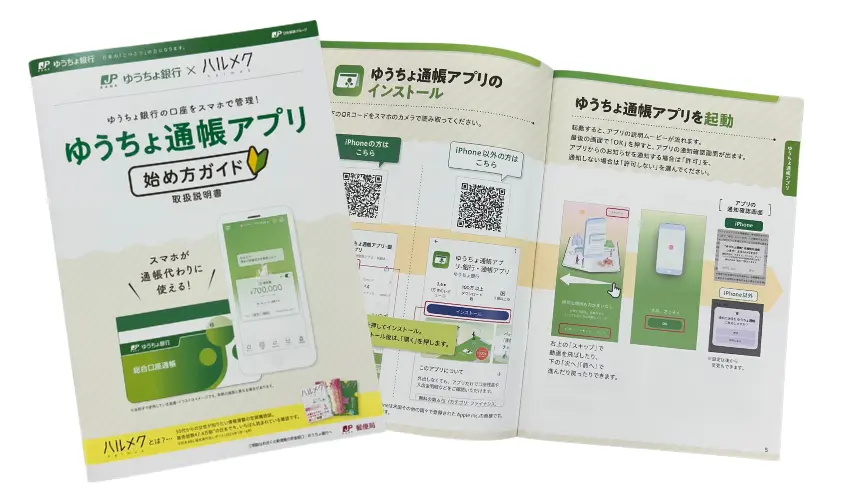

こうしたノウハウを活かした代表的な取り組みが、ゆうちょ銀行との協働である。

ゆうちょ銀行は、2020年に「ゆうちょ通帳アプリ」をリリースし、2024年には登録口座数1,000万件を突破するなど一定の成果を上げていたが、シニア層での利用促進に課題を抱えていた。

この課題に対しハルメクは、“ハルトモ”の中からゆうちょ銀行利用者の「年代」や「デジタルリテラシー」に応じた対象者を抽出し、より実態に即したつまずきポイントを可視化。たとえば、「入力例の画像を押してしまう」「SMS認証コードが消えてしまい再確認できない」といったシニアならではの操作上の障壁が浮き彫りになった。

このユーザーインタビューをもとに、同社はシニアユーザーがつまづきやすいポイントを押さえた操作ガイドブックと、ゆうちょ銀行窓口スタッフ向けFAQ(よくある質問)マニュアルを制作。シニアの視点に寄り添った丁寧なサポート体制の構築に寄与した。

加えて、ハルメクは「ゆうちょ通帳アプリ」の利用体験イベントも主催。会場に集まった参加者は、スタッフのサポートを受けながらアプリのインストールからATMを使った入出金操作までを一連で体験した。

「丁寧にやれば、60代でも70代でもデジタルは使えるんです」と熊倉氏の語る通り、イベント後のフィードバックでは、「実際の操作を通じて使い方を理解できたことで、自信が持てた」「今後も継続してアプリを利用したい」という声が多数寄せられたという。

このように、ユーザー視点に立った体験機会の提供は、デジタルサービスへの心理的障壁を下げ、継続利用につなげるうえでも非常に有効であると言えるだろう。

シニアユーザーのUX改善は「顧客理解」から始まる

デジタル技術が社会の隅々まで浸透していくなか、情報格差は静かに、着実に広がっている。しかし、ハルメクのUI/UX支援事例が示すように、少しの工夫と真摯なユーザー理解があれば、誰もがその利便性を享受できるサービス提供は十分に可能である。

「誰ひとり取り残さない」デジタル社会の実現に向け、企業側には、画一的な効率性や最新性を追求するのではなく、あらゆる世代の視点に立ったUI・UX設計と、ユーザーをサポートする姿勢が求められるだろう。

<参考>

ハルメク・エイジマーケティング

シニアマーケティングLAB

その他のハルメク支援事例やシニアマーケティング調査などをご覧いただけます。