「天災は忘れた頃にやってくる」ーー。物理学者・寺田寅彦氏が関東大震災の教訓として残したとされる言葉で、平時から大規模災害に備えておく戒めの意味が込められている。今日に目を向けると、南海トラフ巨大地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、富士山噴火への備えをはじめ、線状降水帯や台風による豪雨など気候変動を背景に自然災害が激甚化している。

政府はこのほど、長らく全国知事会をはじめ地方自治体が求めてきた「防災庁」設置の議論を本格化した。「これまでは体制から言っても予算から言っても不十分だった。人権・人命最優先の防災立国を早急に実現していく」(赤澤亮正防災庁設置準備相)。災害対応の司令塔機能として2026年度中の設置を目指し、災害対応力の抜本的強化につなげる。

論点の鍵となるのが、平時から不断に万全の備えを行い、災害の被害を最小限に抑える「事前防災」と、災害時に行政や民間企業、ボランティアなど様々な関係機関がスムーズに連携し、効果的な支援を〝もれ・むら〟なく行き届ける「官民連携」の仕組みづくりだ。これらは大規模災害の度に繰り返し課題としてあがり、過去の教訓を生かしきれていない現状が見え隠れする。

今後求められる災害対応のあり方や、地域金融機関にどういった役割が求められるのか。シリーズにわたって防災関連の識者に課題を聞いていく。

初回は、防災庁設置に向けた政府有識者会議「防災庁設置準備アドバイザー会議」で構成員を務める「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)」の明城徹也事務局長。インタビューの内容を前編・後編に分けて紹介する。

東日本大震災を教訓に「災害中間支援組織」として活動するJVOAD

JVOADは災害時に専門性を有するNPO・NGOなどの団体によるボランティア活動や被災者支援活動が円滑に行われるよう、支援環境の整備や連携促進を図る、いわゆる〝調整役〟だ。個人ボランティアの調整を担う社会福祉協議会とは異なる組織体で、国の防災基本計画などには「災害中間支援組織」と明記されており、その重要性は一段と増している。

設立は2016年で、2011年の東日本大震災を教訓としている。2011年当時、被災地には多くのボランティア団体が駆けつけたものの、受け入れ態勢や連携手法が確立されていなかった。言うまでもなく、防災基本計画には「災害中間支援組織」の明記はなかった。「どこでどういう団体が活動しているのか」「被災地が何に困っていて、それに対してどんな手が打たれているのか」「支援が届いていないところはどこなのか」など現場の状況が闇雲になり、混乱を招いた。

岩手県が2012年に公表している「東日本大震災津波に係る災害対応検証報告書」でも「NPO・NGO等自己完結型のボランティア団体と一般のボランティアを区別し、それぞれに適した受け入れ態勢を構築していなった」との反省が記載されており、そうしたボランティアを取りまとめる調整役の必要性が浮き彫りになっている。

このため、「次に大きな災害が起きる時にはしっかりと支援団体同士を連携させ、行政や個人のボランティアを受け入れるボランティアセンターとも協働できるような形を作ろうということで立ち上がった」(明城氏)経緯がある。現在は全国域の災害中間支援組織として、2016年の熊本地震以降、大規模災害の度に現地で支援活動を行っている。

他方、アメリカ合衆国ではNational VOADという組織が連邦政府のFEMA(連邦緊急事態管理庁)と連携し災害時の調整機能を担っている。JVOADもその仕組みを参考にしているという。

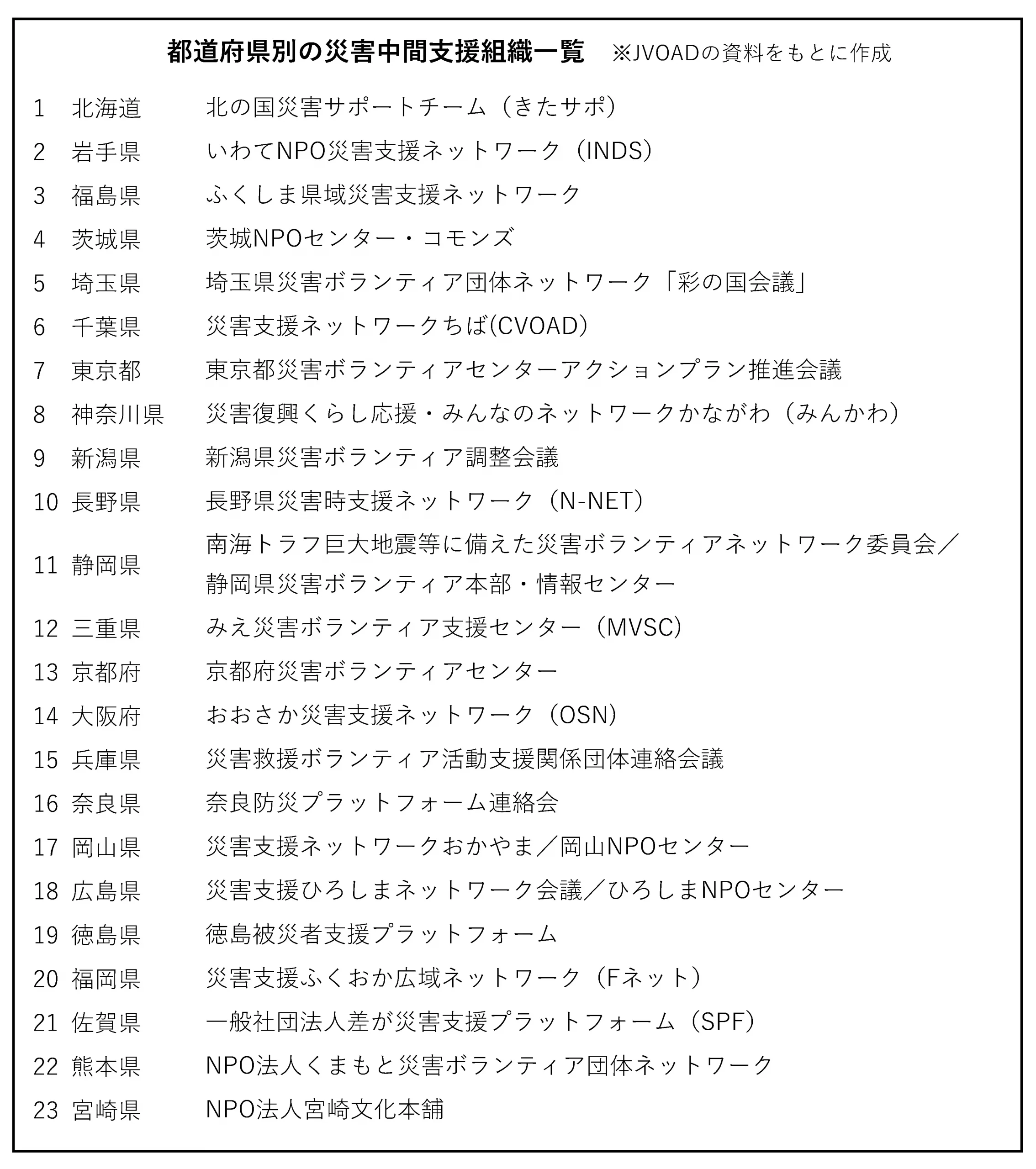

また、JVOADのほかにも都道府県域で活動する災害中間支援組織が存在する。2025年2月末現在で全国47都道府県のうち23都道府県に設置されており、それぞれが県や市町村と連携体制を構築。有事に備え地域の実態に即して運営されている。JVOADはこうした組織の設置に向けたサポートや、連携・協力協定などを結んで必要に応じて災害時の活動をバックアップする。

「情報共有会議」で被災地支援の〝もれ・むら〟解消

JVOADの活動として特徴的なのが災害時における「情報共有会議」の整備だ。被災地ではNPO・NGOなどのボランティア団体や社会福祉協議会、行政機関など多くの関係者が支援活動に携わる。特にボランティア団体の活動範囲は幅広く、行政機関の支援が届きにくい分野にも被災者のニーズに応じて柔軟に対応できる強みがあり、専門性やノウハウも有する。その一方で活動が自発的ゆえに、団体間の連携やコミュニケーションなど、支援の〝もれ・むら〟が生じやすい。

情報共有会議ではこうした支援活動に携わる関係者が一堂に会する、情報交換の場として設けられる。被災地・被災者の正確な状況やニーズ、各支援関係者の活動状況、分野別の支援状況などの全体像を把握・共有するうえで重要な役割を担う。これにより必要な支援を効果的に届ける仕組みづくりを可能にしている。

2024年の能登半島地震では情報共有会議の整備を中心に、炊き出し窓口など食事の提供や、在宅避難者への訪問調査、仮設住宅の不具合対応、災害廃棄物の分別、公費解体の残置物への対応、コミュニティ構築に向けた支援体制整備などの調整を行ったJVOAD。

ただ明城氏は「これでもできたことは限定的だった」と明かす。要因の一つとしてあげられるのが十分とは言い難い官民連携体制で、石川県には災害中間支援組織が設置されていなかった。「もともと計画されていないことをやっていたため、連携することの意味を理解してもらうのに時間がかかった」という。

こうした災害対応の教訓から、「被災者支援の制度はいくつかあるが、制度だけで再建の道筋が立つかというと、立たない人が必ずいる。制度だけではうまくいかない部分を民間でどう補うか、被災者のニーズに対して官民でどう担えるかが大事になってくる」と今後のあり方を問う。

(後編に続く)

後編では、災害対応のあり方や防災庁の役割、地域金融機関への期待をインタビュー形式で掲載する。

【防災関連記事】

・政府、防災庁設置へ初の有識者会議 夏までに議論取りまとめ

・能登半島地震1年で追悼式、石破首相ら445人参列ー石川県

・信金、災害多発で対策見直し 「地域防災力」向上