NTTデータ経営研究所の執筆陣による新連載「AIの未来に関する二つの世界観」。第1回は通常技術としてのAIを金融業界が取り込むための課題を紹介する。

序章:見えない成果という逆説

人工知能(AI)は近年最も注目されている技術である。ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は社会を驚かせ、金融・製造・小売を含む幅広い業界において「ゲームチェンジャー」として期待されている。ところが、その熱狂にもかかわらず、経済統計における労働生産性はほとんど改善していない。この矛盾は「生産性パラドックス」と呼ばれる。

実は、1990年代のインターネット普及期にも同じ現象があった。その際も目を見張るようなデモや新しい可能性は次々と現れたが、生産性の数値改善が確認されたのは数年後であった。AIについてもまた同じ軌跡をたどっているのかもしれない。

「通常技術」としてのAI

この逆説を説明する枠組みが、アーヴィンド・ナラヤナン(プリンストン大学准教授)とサヤシュ・カプール(プリンストン大学研究者)による「AI as Normal Technology」である。AIは電力やITと同じ汎用技術であり、社会に段階的に浸透していくと考えられる。測定可能な生産性向上が現れるのは、制度・ワークフロー・規制が適応した後である。

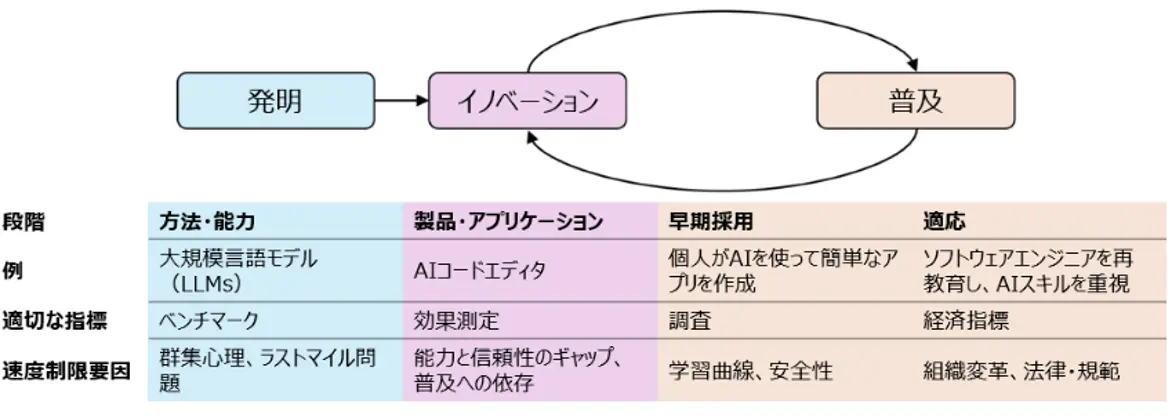

彼らのモデルは以下の4段階で展開される:

1. 発明 – LLMのような新手法の誕生

2. イノベーション – 製品・アプリケーションへの組み込み

3. 早期採用 – 組織がワークフローに活用を決定

4. 適応 – 組織設計や規制を含む社会全体への浸透

なお、この見方では、生産性パラドックスは「発明」と「適応」の間に生じる時間差にすぎない。

金融業界における通常技術の兆候

• JPMorgan Chase:要約や自動化のためにLLMスイートを20万人以上の従業員に展開。

• Development Bank of Singapore:中小企業の信用スコアリングにAIを導入し、不良債権率を削減。

• EU/UK規制当局:AIサンドボックスを設置し、統制下で実証実験を推進。

これらはいずれも急激な破壊ではなく、漸進的な吸収の事例である。金融機関にとっては「不確実性が低く、中核事業に近い領域」で、堅実に進めるべき投資対象となっている。

戦略的含意

金融は経済のインフラであると同時に、ショックを増幅する存在である。それゆえ、AIを「通常技術」として取り込むには、慎重かつ規律あるガバナンスが不可欠だ。そのため、短期的な奇跡を追うのではなく、中長期における複利効果を視野に入れることが現実的な戦略である。

もう一つの未来

しかし、この漸進的な見方が唯一のストーリーではない。AIは臨界点を越えた瞬間、一気に秩序を揺さぶる可能性がある。次回の後編では、「AI 2027」シナリオと、AIを根本的に社会を変える「臨界技術」として捉える視座を検討する。

NTTデータ経営研究所

グローバルビジネス推進センター

マネージャー

ジャイヴァードハン・ラール(Jaivardhan, Lal)氏

日系製造業・IT企業にて、AI・IoTソリューションの企画、新規事業開発、デジタル決済商品の立ち上げなどを経て現職。

日本在住10年の経験を活かし、現在はグローバルビジネス開発に従事。グローバルDX、ビジネス戦略、アカデミアとの連携をテーマとしたコンサルティングプロジェクトを推進している。

国際決済ネットワークおよび即時決済(RTP)システムに関する深い知識を有しており、フィンテック分野において、戦略立案、技術的理解に強みを持つ。特に、インドのデジタルエコシステムおよびUPIスタックに焦点を当てている。

【関連記事】

地銀の中小企業融資を再定義 / 求められる非対面融資モデルの刷新

口座シフト時代の銀行口座の在り方―アジアにおけるウォレット台頭を踏まえて─

法人向けデジタルバンクは、地銀も目指すべきビジネスモデルなのか? グローバルの事例も踏まえた分析と地銀への示唆