生成AIをはじめとするテクノロジーの進化により、経営環境は先行きの見えない不確実な時代を迎えています。今や、事業やプロダクトは簡単に模倣され、競争優位を維持することは難しくなりました。こうした状況下で、いま改めて注目されているのが「組織文化」です。強い文化は社員の行動規範となり、離職率の改善やエンゲージメントの向上、さらにはイノベーションの創出にもつながります。シリーズ「カルチャーこそ競争優位の源泉 ~これからの時代を生き抜く組織づくり~」では、全5回にわたって「組織文化マネジメント」の実践方法を解説します。

第1回目は、なぜ今、組織文化の変革が不可欠なのかをひも解き、持続的な競争優位性の源泉としての「文化」の重要性を考えていきます。

組織文化(カルチャー)とは何か?

組織文化とは、その組織の従業員が暗黙のうちに共有している価値観であり、ある事柄が起きたときに従業員が取り得る思考様式や行動様式の集積を指します。「うちの会社は結構体育会系だよね」「誰に対しても元気に挨拶するところがうちの社員っぽいよね」といった言葉で語られているものが、組織における文化です。

つまり、組織文化は意識・無意識に関わらず、従業員の日々の意思決定に影響を与えています。

強い組織文化が競争優位の源泉になる

近年、生成AIをはじめとするテクノロジーの進化は目覚ましく、プロダクトやサービスの差別化は、業界を問わずますます難しくなっています。新しいサービスや機能も瞬く間に模倣され、市場にコモディティ化して広がっていくのが現実です。こうした状況の中で、競争優位性の源泉として注目されるのが「組織文化」です。

組織文化は、他社からは見えにくく、捉えづらいものです。つまり、一朝一夕に真似することができないため、企業にとって唯一無二の強みとなり得ます。実際に大手コンサルティング会社・マッキンゼーの調査でも、健全な組織文化を持つ企業は、長期的に高い財務パフォーマンスを実現していることが示されています。これからの経営においては、戦略やプロダクトの優位性だけでなく、文化をいかに意図的に醸成し、浸透させるかが問われているのです。

人材定着やイノベーション創出にもポジティブな影響を与える

帝国データバンクが2025年4月に実施した「人手不足に対する企業の動向調査」によれば、51.7%の企業が人手不足を実感しています。コロナ禍で一時的に緩和したかに見えたものの、経済回復とともに再び人手不足は深刻化し、右肩上がりの傾向が続いています。その背景には、少子高齢化による生産年齢人口(15〜64歳)の減少があり、採用難は今後さらに進むと考えられます。

こうした売り手市場で選ばれる企業となるためには、単なる待遇や制度だけでなく、「人」や「理念」といった組織文化への投資が不可欠です。加えて、魅力的な文化を持つ企業の従業員は長く働き続けることを誇りに感じ、結果として定着率の向上につながります。

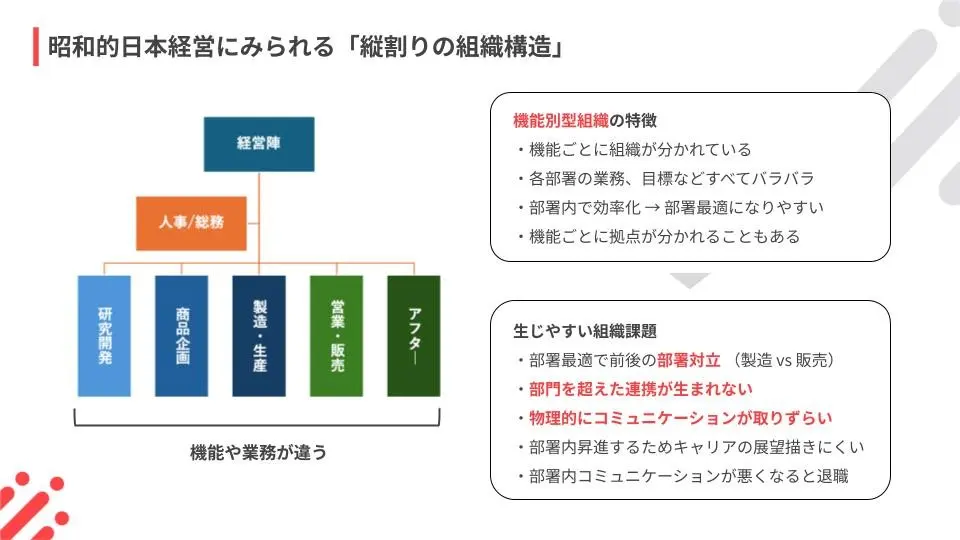

また、昭和的日本経営(通称 JTC:Japanese Traditional Company)によく見られる「終身雇用」や「縦割りの組織構造」などの特徴は、従業員の自発的な行動を妨げ、失敗を恐れる文化を醸成させる恐れがあります。つまり、保守的で従業員が自発的に動かない文化を持つ組織では、アイデアやイノベーションが生まれにくいため、企業の成長が停滞するのです。

このように、組織文化は経営の根幹であり、事業と組織文化は相互に影響しあっています。事業と組織文化の両輪を回すことが、プロダクトやサービスの差別化につながり、競争優位性を高めるのです。

▼執筆者略歴

髙橋 新平(たかはし しんぺい)

ourly株式会社 取締役COO

新卒でダイキン工業株式会社に入社。技術営業として都内の再開発案件に多数携わる。その後、株式会社ENERGIZEに入社。4年間主にベンチャー、中小企業の事業コンサル、組織コンサル等に従事して独立。2022年4月からourly 株式会社へ執行役員CSOとして参画。2023年4月より現職。京都芸術大学非常勤講師。