人工知能(AI)を活用して顧客と企業を結び付けるシステムを提供し続けるHelpfeel社。同社の金融チームが地方銀行向けに「FAQはコストセンターから収益拠点へ。顧客の声(VoC)を宝に変える『攻めのデータ活用』実践法」を連載する。第1回は「守りから攻めへ──FAQに眠る顧客の声と可能性」に言及する。

地銀の顧客接点の最前線にあるFAQ

金融機関における顧客接点のデジタル化は、いま最も重要な経営課題のひとつです。特に地銀は、人口減少や高齢化による取引先基盤の縮小、店舗統廃合の加速といった構造的な変化に直面しており、非対面チャネルの整備と活用は待ったなしの状況にあります。いまやインターネットバンキングやスマートフォンアプリが日常的に利用される時代となり、顧客は「困ったときはまずオンラインで調べる」という行動様式を当たり前のようにとっています。

その最前線にあるのがFAQ(よくある質問)です。従来FAQは「顧客が自分で疑問を解決できる仕組み」として導入されてきましたが、実際にはそれ以上の可能性を秘めています。ここでは、代表的な3つのFAQの使われ方を見ていきましょう。

代表的なFAQの3種類の使い方

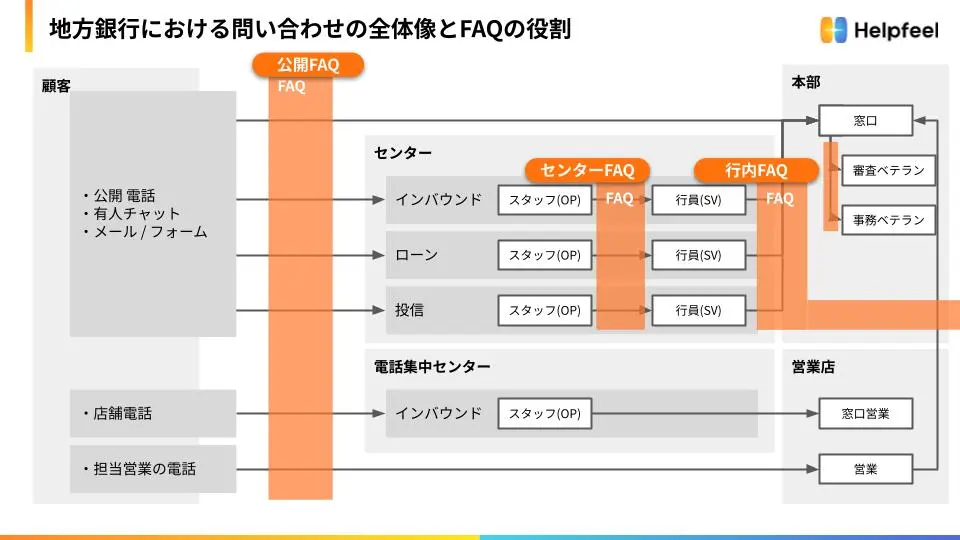

金融機関のFAQは大きく「一般ユーザー向けの公開FAQ」「コールセンター内FAQ」「行内(社内)ヘルプデスクとしてのFAQ」の3種類に分けられます。

- 一般ユーザー向けの「公開FAQ」は顧客がウェブサイトやアプリから直接利用する自己解決の仕組みです。FAQを用意していても「探しても答えが見つからない」状態が続けば、自己解決率は向上せず、ユーザー不満の原因となります。その結果、電話やメールによる問い合わせが増加し、対応コストが膨らんで生産性を損ないます。非対面接点の強化が求められる今、多くの銀行が注力している領域です。

- コールセンター内の「センターFAQ」はオペレーターが顧客対応の際に参照する内部ナレッジの集約です。ところが、経験豊富なベテランほど「自分の知識で対応できて」しまうため、応答品質のばらつきや、オペレーター育成の遅れといった課題につながります。またナレッジの更新や改善が滞り、形骸化するリスクを抱えています。

- 行内(社内)ヘルプデスクとしての「行内FAQ」は本部や支店の行員が業務に必要な情報を素早く確認できるヘルプデスクとして機能します。商品知識や手続きルール、ベテラン行員の暗黙知まで幅広くカバーするため、記事数は数千件規模に膨らみやすく、維持・管理の負担が重くのしかかります。人材不足が続く昨今、各行で特に課題が顕著な分野です。

今回はこのうち、最も顧客に近い「公開FAQ」に焦点を当て、その可能性を掘り下げていきます。

自己解決失敗がもたらす深刻な影響

公開FAQは顧客にとって「最初の窓口」となる存在です。しかし、その役割を単なる問い合わせ削減にとどめてしまっては、大きな価値を引き出すことはできません。もしFAQが十分に機能せず、顧客が自己解決に失敗してしまったら──その影響は想像以上に大きなものになります。

ある調査によると、自己解決に失敗した顧客の約6割が、サービス利用をやめたり、他社への乗り換えを検討するとされています。さらに34%は不満を直接伝えることなく“サイレントカスタマー”となり、36%はSNSなどで不特定多数にネガティブな発信を行う“Social Backbiter”(ソ―シャル・バックバイター)に転じる可能性があります。つまりFAQがうまく機能しなければ、問い合わせ増加によるコスト増だけでなく、顧客離脱や評判悪化という二重のリスクが同時に発生するのです。

しかもこれは、銀行が注力している非対面チャネルの強化そのものを逆効果にしてしまう恐れがあります。本来は利便性向上のための投資が、むしろ不満を増幅させ、ブランド毀損や収益機会の逸失につながりかねません。FAQの改善は、単なる業務効率化の施策にとどまらず、顧客維持とブランド価値を守るための経営課題そのものなのです。

FAQは顧客心理データの宝庫

ではこのFAQを「コスト削減の仕組み」とだけ見てしまうのはたいへんもったいないです。実はFAQの価値は「問い合わせを減らすこと」ではなく、「顧客の心理データが集積する場」である点にあります。

たとえばHelpfeel社では、ユーザーがどんな言葉で検索したのか、という「検索キーワード」のログがシステム上に残り、管理画面で確認ができる仕組みがあります。この「検索キーワード」のログは顧客の欲求そのものであり、再検索ワードを追えば、より具体的な顧客の悩み、そして潜在的な顧客ニーズが浮かび上がります。

たとえば「返済」と検索した後に「いつから」と再検索された場合、顧客が知りたいのは「返済開始日がいつか」という点であることがわかります。さらに「初回」というワードが続けば、「初回返済日の具体的な期日」という、より詳細な不安を抱いていることが推測されます。このように、FAQの検索キーワードのログは顧客インサイトを把握するうえできわめて有効なデータなのです。

「潜在的な顧客ニーズ」が眠ったままになる背景

しかし現実には、この宝の山が十分に活かされていません。多くの地方銀行では、顧客データやコールログが部門ごとに分断され、分析されないまま蓄積されています。部署間の連携不足や、データ分析を担う専門人材の不在によって、せっかくのインサイトが埋もれてしまっているのです。

こうした状況を打破するには、以下のような体制転換が必要です。

- 部署横断でデータを一元的に管理し、統合的に分析する仕組みを構築すること

- CRMやFAQ分析ツールを導入し、顧客行動ログとコールログを結びつけて活用すること

- 大規模プロジェクトとして一気に進めるのではなく、まず公開FAQの改善から始め、小さな成功を積み上げること

北陸銀行様の活用事例では、顧客向けFAQから改善に着手し、短期間で成果を上げたことが社内での信頼につながり、その後コールセンターFAQや行内FAQへと展開が進みました。「小さく始めること」が変革を成功に導く鍵であることを示しています。

データを「宝」に変える第一歩

FAQや検索ログは、活用されなければ単なる情報の断片にすぎません。しかし、それを掘り起こし、分析し、改善サイクルに落とし込むことで、初めて「宝」として輝きます。顧客接点に潜むVoCを適切に捉え、サービスや商品設計に反映させることができれば、FAQは問い合わせ削減の仕組みを超えて、顧客満足度の向上と収益機会の拡大を同時に実現する戦略的ツールに生まれ変わります。

未活用資産を掘り起こせ

FAQは、従来のように「問い合わせを減らすためのコスト削減施策」として扱うべきではありません。顧客の声という未活用資産を掘り起こし、経営戦略に活かすことで、銀行にとっての新たな成長エンジンになり得ます。

本連載の第1回では、FAQの現状と課題、そしてVoCの重要性について解説しました。次回は、AIや特許技術を活用し、この宝を実際にどのように収益へと結びつけるのか、具体的な事例を交えながら掘り下げていきます。

株式会社Helpfeel

金融チーム

AIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel(ヘルプフィール)」を開発・提供する株式会社Helpfeelで、金融機関向け支援を専門とするチーム。地方銀行における問い合わせ削減、顧客満足度の向上、業務効率化の支援を多数手がけている。

2025年には、地方銀行のAI活用促進を目指し、「地銀AIコミュニティ」を立ち上げ「地銀100行と話してわかった、AI活用の差がつく分かれ道」というテーマで講演。AIを活用した非対面チャネルの刷新やナレッジの実装について積極的に取り組み、金融機関のDX推進を伴走型で支えている。