定期性預金 6行が定期性比率20%割れ! メガは反転上昇、地銀は低下続く

2025.05.31 19:50

「お金を貯める」というイメージで思い浮かぶ商品は何だろうか。NISAやiDeCoなどを含めてお金を「運用する」制度や商品は多くあるが、「貯める」商品の代表格と言えば、毎月の給与や年金が振り込まれる普通預金や定期預金になるだろう。

かつての定期預金や定期積金は、「10年間預けたら元金が2倍になった」などお金を貯めるだけではなく、運用する商品でもあったが、今はその存在感は薄れつつある。「ニッキンレポート」の独自調査から定期性預金の過去と現在を追った。

「ニッキンレポート」では、全国銀行を対象に年2回(3月・9月末)の預金種類別残高を調査し、預金合計から流動性(当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金)と定期性(定期預金+定期積金)の比率をそれぞれ算出している。

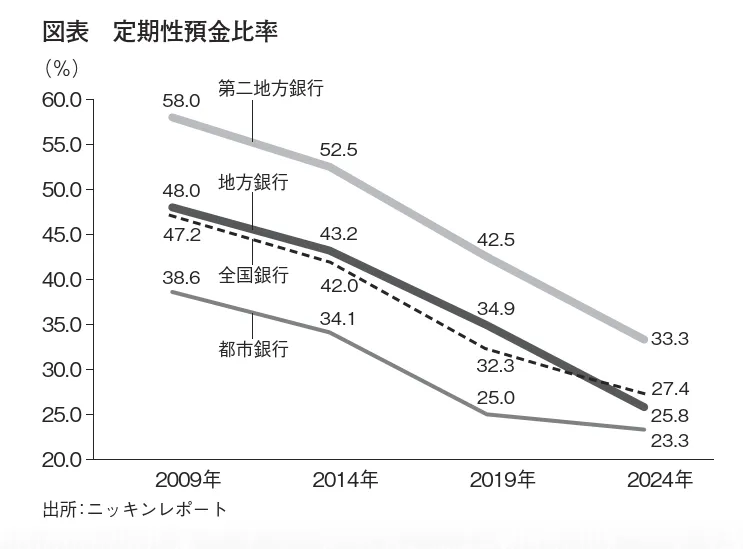

今回、2009年、2014年、2019年、2024年の9月末データから、定期性預金比率について全国銀行及び業態別(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行)の値を抽出した(図表)。

現金は普通預金に置いておくイメージが強いが、2009年時点では、全国銀行の定期性預金比率は47.2%あった。最も比率の高い第二地方銀行では58.0%と預金の半数以上を占めていた。

預金金利は1990年以降、右肩下がりが続いていたが、それでも普通預金と定期預金の間には金利差があり、定期預金で運用を考える人が多かった。しかし、その金利差も日本銀行の異次元金融緩和政策などでさらに縮小していった。

その結果、2024年の定期性預金比率は全国銀行27.4%、第二地方銀行33.3%と大きく低下した。20%を割る銀行も6(都市銀行3、地方銀行2、第二地方銀行1)あった。

直近では2024年3月の日本銀行のマイナス金利政策の解除で預金金利が下げ止まり、反転上昇の兆しも見えてきた。

2024年の定期性預金比率は全国銀行27.4%と前年同月期0.3%増となり、15年間で唯一の上昇となっている。預金ボリュームが最も大きい都市銀行が23.3%と同1.0%上昇したことがけん引役となった。ちなみに都市銀行は2021年の20.9%が底で、それ以降は上昇に転じ、上昇幅も広がりつつある。

地方銀行、第二地方銀行は低下が続いているが、その幅は縮小している。同3%以上増加した銀行も3行(地方銀行1、第二地方銀行2)あった。「金利ある世界」の中で定期預金の存在感がまた強まっていくのか、注目していきたい。

(ニッキンデータ商品開発部)