個人預金 個人預金比率は低下続く! 企業手元資金、全国で増加

2025.06.30 19:50

銀行が手掛ける「間接金融」の役割とは、個人・家計の預金者(出し手)と企業(受け手)の間に入り、資金を仲介することだ。一方で近年は、「物価高で家計にゆとりがない」「給与の“手取り”が増えず、貯金が出来ない」「大企業の手元資金は、過去最高を更新した」など預金動向に影響が大きい社会的なトレンドが生じている。そこで今回は、「ニッキンレポート」から個人預金の動向を追った。

「ニッキンレポート」では、年2回(3・9月)、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行の「個人預金残高・比率」「預金残高」などを調査している。今回、2019年~2024年の3月末の各業態合計値・平均値を抽出した。

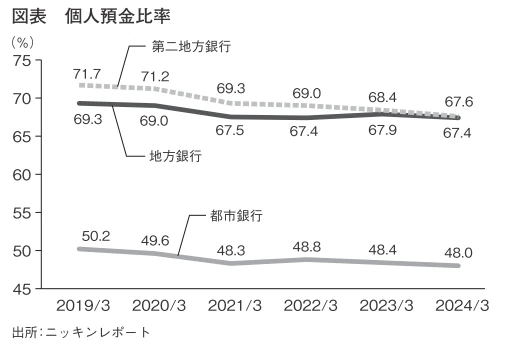

まず5年間を通じて分かるのは、全業態で預金全体の残高と個人預金の残高は上昇し続けているという事実だ。だが、個人預金比率を見ると右肩下がりの傾向となっている。

ここから見えてくるのは、個人預金以上に法人預金の増加が顕著だということだ。事実、日本銀行の統計データ(2024年12月末時点)でも、個人(家計)と法人(非金融法人企業)ともに「現金・預金」は伸びているが、その伸び率(2019年12月末比)は個人12.57%、法人27.38%と大きな開きが生じている。

個人預金比率について、業態別で下がり幅が大きいのは第二地方銀行。直近では地方銀行との差がほぼなくなっている(図表)。個別金融機関で見ても、この5年間で10%超減ったのが6行(地方銀行2、第二地方銀行4)あった。みずほ銀行(39.2%)が最も低く、企業数が多い首都圏や東海エリアを基盤とする金融機関が名を連ねる。

ちなみに、個人預金比率が最も高かったのは栃木銀行(80.6%)。5年間で個人預金比率が増加した銀行も15行あった。その中には仙台銀行、長野銀行、沖縄海邦銀行などの第二地方銀行は7行含まれている。

このトレンドは信用金庫も同様だ。信用金庫業界の個人預金比率(平均)は5年間で78.4%から72.6%へ減少した。減少幅だけで見れば、第二地方銀行よりも大きい。企業部門は中小企業を含めて手元資金が全国的に増えている傾向があると言える。

預金全体で見れば、個人預金のボリュームは依然として法人預金の3倍超あるなど圧倒的に大きい。物価高による家計への影響、企業活動に応じて金融機関の預金獲得戦略がどう変化するか。引き続き追いかけていきたい。

(ニッキンデータ商品開発部)