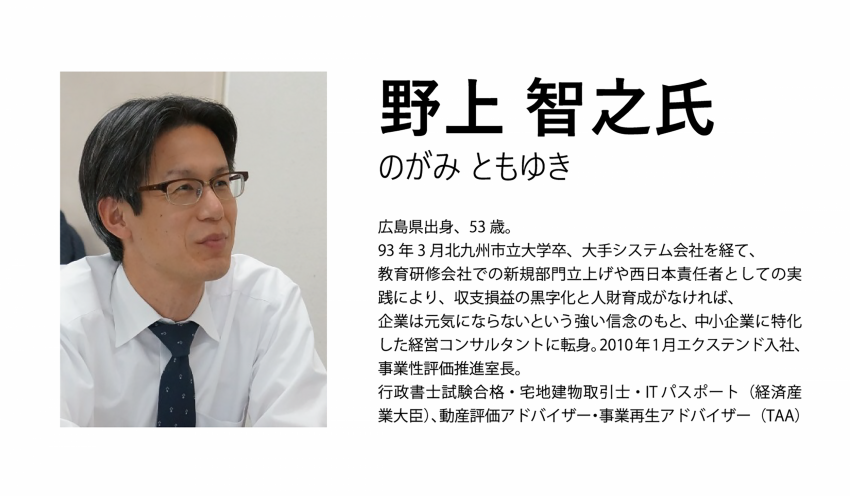

経営者の高齢化が進むなか、金融仲介機能の発揮を求められる地域金融機関は、取引先の事業承継支援に力を入れている。地域の盛衰は地域金融機関の存続にも大きく影響するだけに、積極的に展開する必要がある。事業承継には、「親族内承継」、役員や従業員を対象とする「親族外承継」、そして社外に引き継ぐ「M&A」の3つの方法がある。ここでは親族内承継に焦点をあて、エクステンドの野上智之事業性評価推進室長が「親族内事業承継のススメ方」をシリーズでポイント解説する。第1回目は、親族内承継における経営者の準備がテーマ。

1. 親族内承継における経営者の準備

親族内承継は、現経営者の子供をはじめとした親族に承継させる方法。一般的に他の方法と比べて、内外の関係者から心情的に受け入れられやすい、後継者の早期決定により長期の準備期間の確保が可能、相続等により財産や株式を後継者に移転できるため所有と経営の一体的な承継が期待できる、といったメリットがある。

昨今、事業承継全体に占める親族内承継の割合が急激に落ち込んでいる。これには、子供がいる場合であっても、事業の将来性や経営の安定性等に対する不安の高まりや、家業にとらわれない職業の選択、リスクの少ない安定した生活の追求等、子供側の多様な価値観の影響も少なからず関係しているものと思われる。

これまで、親族内承継においては相続税対策のみを行えば足りるかのように捉えられてきたが、現状の中小企業の経営環境を踏まえると、後継者は、引き継ぐこととなる事業はどのような状況にあるのか、将来に向けて継続していくための準備が行われているか、あるいは準備を進められる状況にあるのか等に関心がある。言い換えると、後継者にとって「引き継ぐに値する企業であるか」を現経営者は問われているということを認識する必要がある。

その意味で、現経営者には、事業承継を行う前に、経営力の向上に努め、経営基盤を強化することにより、後継者が安心して引き継ぐことができる経営状態まで引き上げることが求められる。また、事業承継を円滑に進めるためには、現経営者が自らの引退時期を定め、そこから後継者の育成に必要な期間を逆算し、十分な準備期間を設けて、後継者教育(技術やノウハウ、営業基盤の引継ぎを含む)に計画的に取り組むことが大切だ。

2. 承継すべき3要素「人(経営)」「資産」「知的資産」

事業承継は単に「株式の承継」+「代表者の交代」と考えられることがある。事業承継対策といっても、親族内承継であれば一時的に利益を減らして株価を下げて贈与すればよい、M&Aは株価の評価を高め売却益を確保すればよい、といった手法の議論に終始してしまう傾向がある。しかし、事業承継とは文字通り「事業」そのものを「承継」する取り組みであり、親族内承継においても事業承継後に後継者が安定した経営を行うために、現経営者が培ってきたあらゆる経営資源を承継する必要がある。後継者に承継すべき経営資源は多岐にわたるが、「人(経営)」「資産」「知的資産」の3要素に大別される。

円滑な事業承継を実現するためには、3要素の各経営資源を適切に後継者に承継させていく必要がある。株式の承継も事業承継にあたっての重要な事項だが、事業承継の取り組み全体の中では、資産の承継の一部に過ぎない。

このように事業承継に向けた取り組みにおいて検討すべき事項は、人(経営)・資産・知的資産と多面的であり、事業承継に向けた取り組みは一見大変な作業のように思われるが、「事業」そのものを「承継」する取り組みを中心に、取り組むべき課題を明確にすれば、日々の事業運営の中で取り組むことができることも多い。

しかし現実、事業承継には多くの時間を要することから、円滑な事業承継には不可欠であると頭では分かっていても、十分な準備期間を確保し、これらの作業を着実に進めていない場合もある。

-国産牛乳「危機」から一転-2.webp)